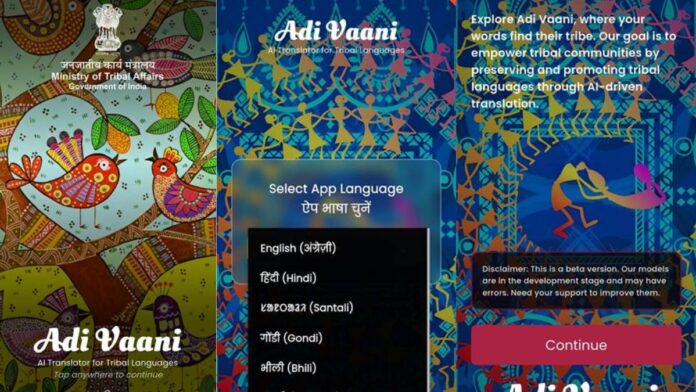

1 सितंबर 2025 को भारत सरकार ने आदि-वाणी ऐप का बीटा वर्जन लॉन्च किया है.

यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित अनुवाद मॉडल (translation model) है, जो आदिवासी भाषाओं में संवाद को आसान बनाने का दावा करता है.

इसे भारत सरकार के जनजातीय मामलों का मंत्रालय ने आदि कर्मयोगी पहल के तहत तैयार किया है.

शुरुआत में यह ऐप छह भाषाओं में काम करेगा. इसमें भीली, मुंडारी, गोंडी, संथाली, कुई और गरो भाषा शामिल हैं.

ये ऐप हिंदी और अंग्रेज़ी से इन 6 भाषाओं में और इन 6 भाषाओं से हिंदी-अंग्रेज़ी में, आवाज़ और टेक्स्ट दोनों का अनुवाद कर सकेगा.

मंत्रालय का कहना है कि गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर यह बीटा वर्ज़न अब आम लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा.

इस ऐप के पीछे पिछले एक साल से लगातार काम चल रहा था.

IIT दिल्ली, BITS पिलानी, IIIT हैदराबाद और रायपुर जैसे संस्थानों ने देशभर के जनजातीय शोध संस्थानों और भाषा विशेषज्ञों के साथ मिलकर एक बड़ा डेटाबेस तैयार किया.

हर भाषा के लिए एक लाख से ज़्यादा वाक्य जुटाए गए हैं. इनमें लोककथाएं, गीत और भाषण भी शामिल हैं.

सरकार ने बताया कि ट्रेनिंग डेटा के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक भाषण भी इस्तेमाल किए गए.

2011 की जनगणना बताती है कि इन छह भाषाओं में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा भीली (भिलोड़ी) है, जिसे एक करोड़ से भी ज़्यादा लोग बोलते हैं.

इसके बाद संथाली (73 लाख), गोंडी (29 लाख), गरो (11 लाख), मुंडारी (11 लाख) और कुई (9 लाख) आती हैं. यानी करोड़ों लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी इन भाषाओं से जुड़ी हुई है.

जनजातीय मंत्रालय का दावा है कि ऐप ने अंतरराष्ट्रीय मानकों पर अनुवाद की सटीकता में अच्छे अंक पाए हैं.

मंत्रालय का कहना है कि अब जब इसे आदि कर्मयोगी के ज़रिए देशभर के आदिवासी जिलों में प्रशिक्षण और कार्यशालाओं में इस्तेमाल किया जाएगा, तो लगातार इसका डेटाबेस बढ़ेगा और अनुवाद और बेहतर होते जाएंगे.

यहां तक सब कुछ उम्मीद से भरा दिखता है. लेकिन सवाल यही है कि क्या यह पहल उन असली मुश्किलों को हल कर पाएगी, जो भाषा को लेकर ज़मीन पर मौजूद हैं?

पिछले कुछ सालों में यह साफ़ सामने आया कि आदिवासी इलाकों में सबसे बड़ी रुकावट भाषा ही है.

राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (NESTS) द्वारा चलाए जा रहे एकलव्य मॉडल रेज़िडेंशियल स्कूल (EMRS) में पढ़ाई को लेकर यही दिक्कतें बार-बार उठी हैं.

कई जगहों पर बच्चे शिकायत करते हैं कि शिक्षक उनकी भाषा नहीं समझते. शिक्षक अंग्रेज़ी में पढ़ाना शुरू करते हैं, बीच में हिंदी पर आ जाते हैं.

छात्रों को उनकी मातृभाषा में सिखाना आसान होता है. लेकिन दूसरी जगह से आए शिक्षक स्थानीय संस्कृति और भाषा दोनों को ही कम समझ पाते हैं.

इससे पढ़ाई प्रभावित होती है और बच्चों का आत्मविश्वास भी घटता है.

यही वजह है कि जब ‘आदि-वाणी’ जैसे तकनीकी समाधान सामने आते हैं, तो उम्मीद भी जगती है और सवाल भी उठते हैं.

तकनीक मदद कर सकती है, यह बात साफ़ है.

‘आदि-वाणी’ जैसे ऐप से शायद पहली बार आदिवासी भाषाओं को सीधे तकनीक में जगह मिल रही है. यह अपने आप में बड़ी बात है.

लेकिन सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर अनुवाद से ज़िंदगी नहीं बदलती.

बच्चों के लिए ज़रूरी है कि स्कूल में भी वही भाषा सुनी और समझी जाए, जो उनके घर में बोली जाती है.

इसलिए सवाल यही है कि क्या सरकार तकनीक और ज़मीनी बदलाव, दोनों को साथ लेकर चल पाएगी?

अगर ऐसा हुआ, तो शायद ‘आदि-वाणी’ केवल एक ऐप नहीं बल्कि आदिवासी बच्चों की पढ़ाई और उनकी भाषाई पहचान को नई ताक़त देने वाला साधन बन सकता है.